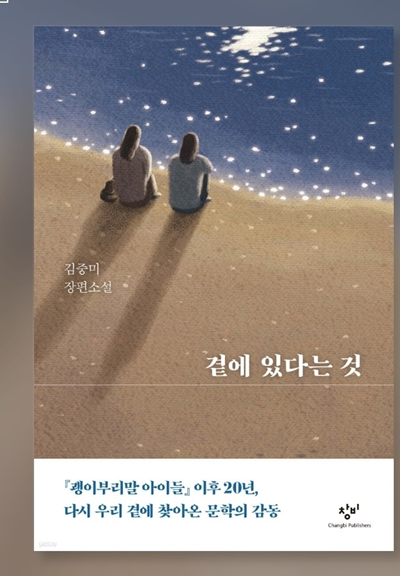

<곁에 있다는 것> 김중미 작가의 소설

재크린 장영은

작가는 이 책이 가난에 관한 이야기가 아니라고 한다.

맞다, 가난 속에 가난을 딛고 우뚝 선 사람들의 진정한 승리의 이야기를 소설 속에서 찾아 보기보다는 이 책을 쓴 작가의 의도를 작가의 말에서 보게 된다.

나는 책을 읽을 때 통째로 샅샅이 읽는다. 책을 읽을 때 책의 앞 뒷면, 첫장을 넘기면 작가의 소개에서 부터 맨 마지막장 안 까지 일단 모두 훝어본다.

작가는 1963년생으로 나와는 8년 차이로 내가 살아왔던 시대와 겹쳐지는 부분이 있었으리라는 가정하에 책을 읽었다.

‘바이러스는 계급을 차별하지 않지만 바이러스를 대하는 인간사회는 그렇지 않다..’ 는 것을 수긍함으로 결국 살고 죽는 것은 정치와 경제의 문제였다는 것이 이제 분명히 보인다.

소설에서 볼 수있는 전반적인 이 불평등의 벽을 허무는 길을 존중과 섬김, 연대와 사랑을 복원하는 것 뿐이라고 작가는 역설한다, 어깨동무, 커넥션, 공동체의 분투 뭐라 부르든 좋다고 한다.

‘생명을 지닌 모든 존재들이 경계를 허물고 견고한 저들만의 벽에 틈을 내고 그 틈을 벌리는 일, 그것이 희망이다’라고 말한다. (p379)

불평등의 벽을 허무는 길 중에서 연결고리 만이 희망이었다는 말이 이 작품의 주제가 되었다는데 그 방법이 너무 긍정적이며 감동이었다.

‘존중과 섬김으로 연대를 복원하는 일’

가난을 대물림 하듯이 살아온 사람들이 먼저 화해의 손을 내민다는 그 자체가 승리가 아닐까?

그들은 인생을 이미 승리했다.

작품을 읽은 내내 1970년대 내가 살았던 사회가 떠오르고 그 시절의 보통사람들이 사는 서울의 환경이 그대로 다가왔다. 안타깝고 딱히 방법이 없이 각 사람들의 능력이나 변화에 따라 달라질 수 있는 그 환경에 스스로 뛰어들어 공감하며 살아가면서 작가가 쓴 책 <곁에 있다는 것>의 제목이 책을 다 읽고 난 후에야 이해가 되었다.

이 책은 가난에 대한 이야기가 아니다.

가난을 대물림하며 살아가는 사람들의 삶을 보여주고 실제로 그들과 함께 살고 있는 김중미 작가의 이야기이다.

2024년 작가 <한강>의 노벨문학상 수상 기념 <채식주의...

2024년 작가 <한강>의 노벨문학상 수상 기념 <채식주의...

'뜨거운 피 ' 독후감

'뜨거운 피 ' 독후감